新小金井街道(小平区間)03 2006/03/23

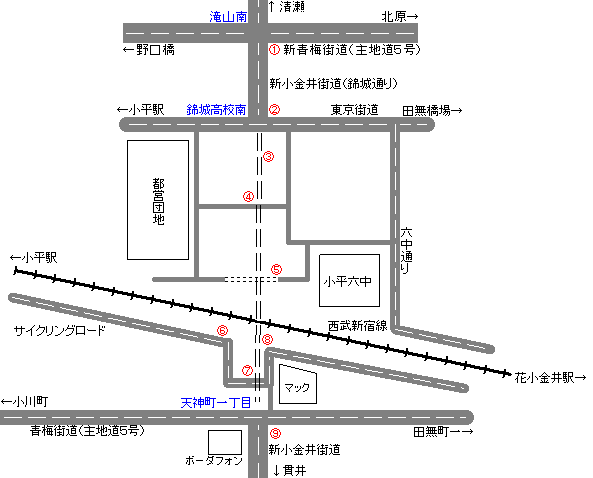

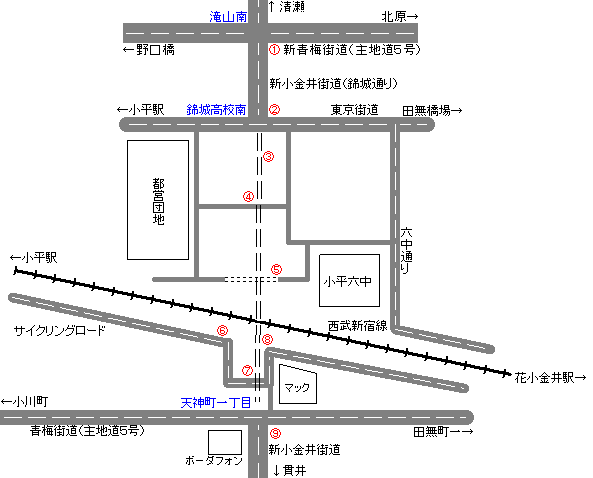

上に取材区間の全体図を示す。青字は交差点の名称、

赤丸数字は写真の撮影位置。

②錦城高校南交差点を交差点西側の東京街道から眺める(写真左)。すでに道路上の青看板は

開通後のものに更新されており、今回開通区間に関するものだけが隠されている。写真右は同交差点から東京街道小平駅方面を眺めた

もの。アンダーパス方面への右折レーン用のスペースが用意されている。

錦城高校南交差点の変化。左は2006年2月、右は開通3日前の写真。以前は右(東)側に未共用スペースがあり、交差点全体が西側へ偏って

いたのだが、現時点では左(西)側に工事スペースができている。やはり開通にあわせて交差点形状の変更が行われるのだろうか…。

錦城高校南交差点の西側(写真左)と東側(写真右)からそれぞれ南側、立体交差方面を眺める。写真左からわかるように新規開通区間の

錦城高校南交差点への接続はオーソドックスな直進左折レーン+右折レーンの形状。写真右には「ここから制限速度50km/h」の標識が

立っているが、これは錦城高校南交差点より北側の新小金井街道が40km/h制限のため。また、写真右の左端に狭い生活道路が写っているが

、この道路に出入りする車はどのように通行するのだろうか?信号機の設置状況から錦城高校南交差点が変形五叉路になるとは到底思え

ないのだが、東京街道又は新小金井街道にT字路の形で接続するとそれはそれで渋滞や事故を誘発しかねないと思うし…。

④の場所から北側を眺める。2006年2月の状態(写真左)からわずか1ヶ月でここまで(写真右)

変化した。西武新宿線の車内から毎朝この区間を眺めているが、正直この変化の早さには驚いた。写真右に写っている信号機の一部は

カバーが被せられており、いよいよ開通間近を感じさせる。また、50km/h制限の標識の上に「ここまで」の補助標識がついているのは

先述のとおり、錦城高校南交点より北側の新小金井街道が40km/h制限のため。なお、この④の場所は信号機つきの交差点となる。

同じく④の場所から南側を眺める。2006年2月時点(写真左上)ではアンダーパス部分、前後区間ともに街路築造工事が進行中だったが、

開通3日前の現時点(写真右上)では側道への分岐部分のペイントも含め、すでに工事は終了しているようだ。続いて立体交差区間の

入口を眺める(写真左下)。パトランプつきの表示機は一体なんだろうか?一見するとオービスの速度超過警告表示機にも似ていない

こともないが、こんな信号だらけのところにオービスが設置されるわけもなく、信号待ち渋滞時などの警告用だろうか…。さらにアップ

で立体交差を眺める(写真右下)。こう見ると立体交差らしいアップダウンの激しさが感じられる。

⑥から北側(写真左)、南側(写真右)をそれぞれ眺める。写真からもわかるように歩道・

自転車道部分の舗装は完了しているが、車道側道部分の舗装はまだ工事中。この側道はとりあえずはUターン路としての用途以外は

なさそうなので、立体交差部分を先行開通させても(交差点角にあるマックには影響が大きいかもしれないが)それほど大きな影響は

ないだろう。

⑧から西武新宿線線路(写真左)と天神町一丁目交差点(写真右)をそれぞれ眺める。立体交差

の直上区間は写真のように金網が張られているが、その前後の部分は生垣と沿線ではお馴染みの白柵があるだけ。今後はお手軽でお腹が

空いたらすぐに食料調達できる撮り鉄スポットになる?また、写真右を見るとUターン路を走ってきた車は一時停止後、本線車道に合流

するようだが、これだと左折レーン以外にはとっても合流しづらそうなのだが大丈夫なのだろうか?

⑨天神町一丁目交差点を南側から立体交差方面に向かって眺める(写真左上)。一部の信号機

にはカバーが被せられ、いよいよ開通ムード。次に今回開通区間の天神町一丁目交差点への接続部分をアップで眺める(写真右上)。

写真のとおり右から右折レーン+直進レーン+左折レーンの3レーンの形状となっている。新小金井街道から青梅街道田無方面への左折

交通量は直進交通量に負けず劣らず多くなるものと考えられるし、交差点渋滞が立体交差まで伸びてしまっては渋滞の緩和効果も半減して

しまうのだから妥当な措置だろう。続いてさらにアップで立体交差入口を眺める(写真左下)。ところでこの「小平グリーンロード立体」

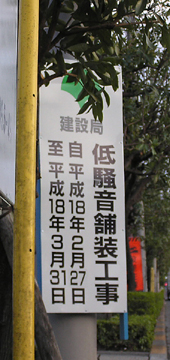

っていつどのうようなカタチでこの名称に決まったのだろう?公募はしてなかったと思うけど…。写真右下は既に供用済みの天神町一丁目

交差点より南側の新小金井街道に立てられていた低騒音舗装工事の看板。新規開通区間の整備効果をより高めるために既開通区間を

リニューアルすることは大切なことだと思う。

⑨天神町一丁目交差点を南側から立体交差方面に向かって眺める(写真左上)。一部の信号機

にはカバーが被せられ、いよいよ開通ムード。次に今回開通区間の天神町一丁目交差点への接続部分をアップで眺める(写真右上)。

写真のとおり右から右折レーン+直進レーン+左折レーンの3レーンの形状となっている。新小金井街道から青梅街道田無方面への左折

交通量は直進交通量に負けず劣らず多くなるものと考えられるし、交差点渋滞が立体交差まで伸びてしまっては渋滞の緩和効果も半減して

しまうのだから妥当な措置だろう。続いてさらにアップで立体交差入口を眺める(写真左下)。ところでこの「小平グリーンロード立体」

っていつどのうようなカタチでこの名称に決まったのだろう?公募はしてなかったと思うけど…。写真右下は既に供用済みの天神町一丁目

交差点より南側の新小金井街道に立てられていた低騒音舗装工事の看板。新規開通区間の整備効果をより高めるために既開通区間を

リニューアルすることは大切なことだと思う。